来源:https://www.huxiu.com/article/597771.html

6月一个周日晚上,一位机器学习大模型创业者还在路演直播间,不遗余力地介绍一款可以自动生成大量近义词和反义词的“AI成语词典”,尽管这时候在线的人,加上我只有3个。

这种状态的平行直播间有几十个。年轻开发者们极尽诚恳的笑容,外加给“代码”带货不太熟练的窘迫,四舍五入约等于“请投我,我想用软件改变世界”。

这是陆奇博士发起科技路演的第三年。尽管仍然有大量显赫学术背景的年轻技术人被成捆搬运到了投资人面前,但大家却不再兴奋。

软件创业者们依旧在宣扬学历背景与颠覆性创新,对中国特有的市场环境与事物本质充满了天然的乐观与冒失。“还要做中国的洛克菲勒马丁?没学好历史就来创业很不妥。” 几个投资人在小群里吐槽,质疑着项目的可行性。

尽管大家都知道,这是曾经一定会被吸引的宣传手法。

至少在过去5年里,充斥着硅谷气息的云计算与企业软件市场,都是美元风险投资机构的最爱之一,没有人不想押中下一个亚马逊、IBM、SAP以及Salesforce;

但现在每个人都清楚,逃离才是上上策。

偏爱

美国自2020年实施的抗疫万亿经济刺激计划,早已埋下美国科技股崩盘的雷。2020年开始,大量从国家“无成本”借来的钱,流向了市场最容易带来利益的一方,让科技巨头市值屡破纪录。

与此同时,更多的钱也流向了风险投资,促成了包括企业软件在内科技创业公司的迅速崛起。

他们在额头上贴着“年轻与热血”,代表着当代硅谷的意志——半导体早已成为过去式,软件才能吞噬世界,才值得资本追逐。

除了我们喜欢咒骂的互联网,每隔3~5年,美国历史悠久、地基牢固、秩序井然且庞大的企业级软件市场,总能受到新一代技术的启发,生长出新的钢甲和关节,反哺产业。

而在硅谷交叉与汇集的地球村人才,对技术创新源头天然的追逐意识,在过去10年开放的中国市场里不断扩散,让美元基金也在中国土地上撒下了相同的种子。

无论是CRM鼻祖Salesforce、HR软件巨头Workday,从公有云上长出的云仓Snowflake,还是极易被收购的数据分析与计算机视觉小规模团队,你一定能找到不少国内版本。

这类软件创业公司被一位中国产业人士简称为“美元基金偏爱软件”。

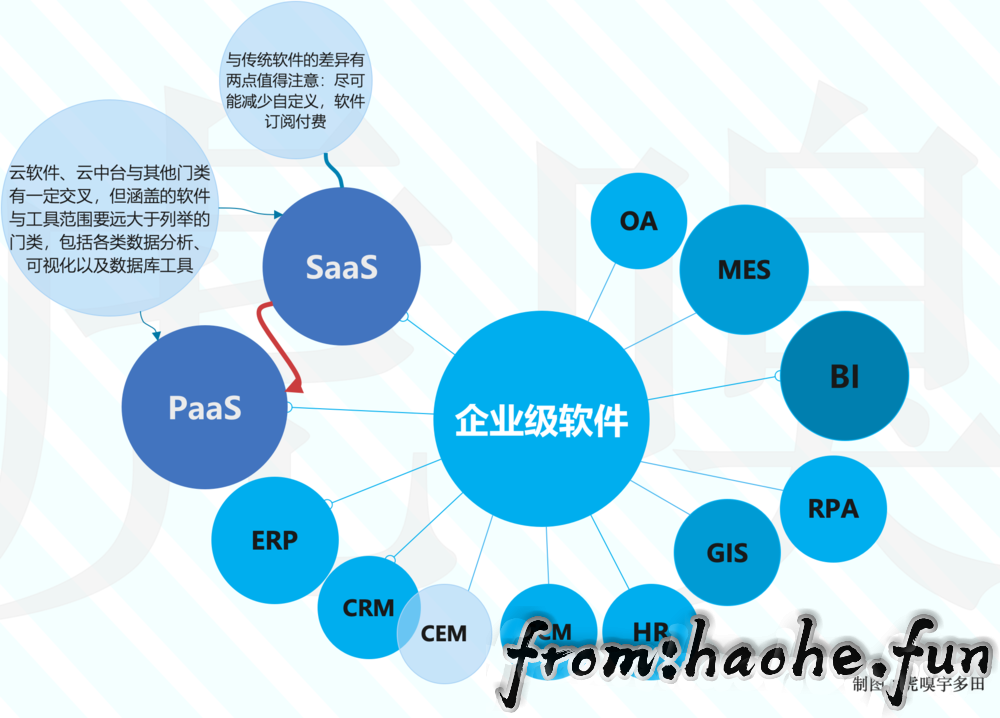

“到底什么是企业软件?无论是游戏、娱乐,还是零售和制造业,背后的推动力都是软件,所以它概念很大,膨胀到了各个产业。” 一位美元基金投资人觉得,各个产业都充斥着以软件为核心竞争力的企业,但他们最喜欢的,是以软件工具为产品,以订阅形式卖给企业的企业。

“2016年之后的中国企业级软件创业公司,背后都有美元基金的支持。” 一位硅谷归国大数据专家记得,4年前归国创业,人民币基金几乎对此毫无兴趣,“但美元基金一听你是硅谷回来的,至少愿意跟你聊”。

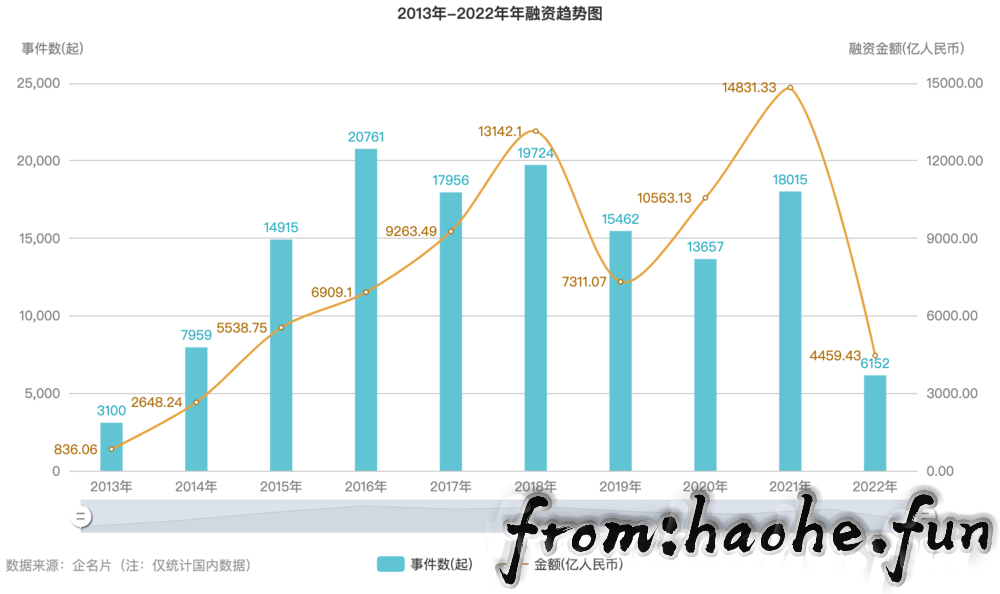

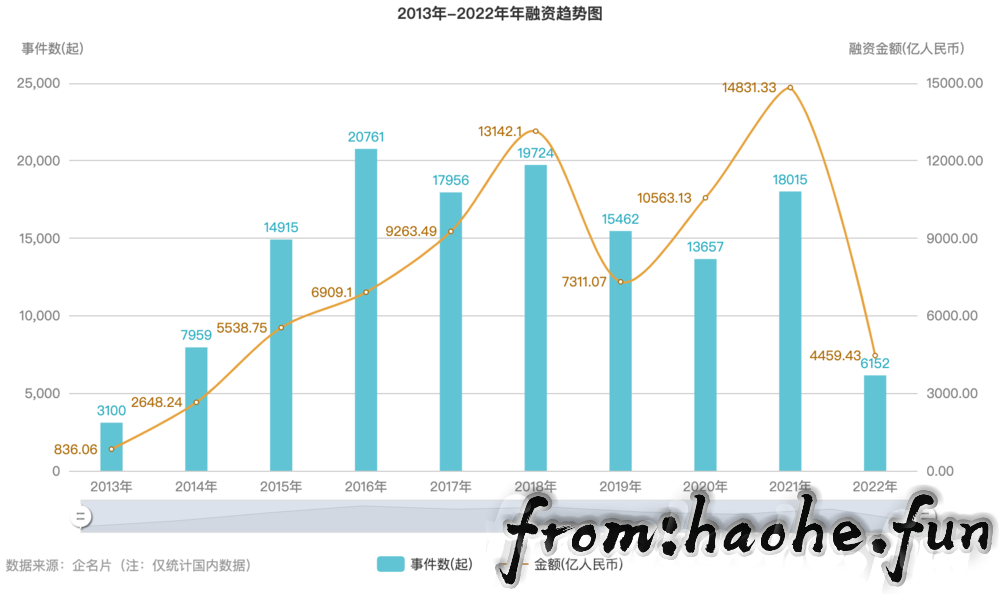

Pitchbook提供的数据则更为直观:虽然2018~2021年美元风险投资只占大中华区全部交易量的10%左右,但交易额均超50%,其中2018年更是高达70%。而这里面的大部分钱,流向了泛软件领域。

然而,2022年,两岸政策,促使了一场全球不可分割的震荡。

一边是接踵而来的通胀,让美国意识需要用“加息”把钱再收回来。于是,美国科技市场在“大量废水被抽走之后迅速干瘪”——企业市值速降,PE开启大撤退。科技大盘与软件创业市场犹如被炸弹精准投射一般,一片狼藉。

因此,由美元基金支持的科技公司在美国二级市场的价值回归,也必然会传递到一级市场。就这样,一直以硅谷软件创业灵感为模板的中国公司也随之未能幸免。

另一边则是以“滴滴上市事件”为起点的美元退出困局,在疫情的催化下发酵、恶化。

清科研究中心在数月前献出一记重锤。数据清晰指出,外币基金方面,2022年第一季度共20支外币基金发生新一轮募集,同比下降57.4%;仅披露的募集金额同比下降幅度达62.6%。

只是,当全球性资本抽身而退之时,与土生土长的海外兄弟们不同,同样由一群技术精英撑起的中国软件创业公司们,面对的困境相似却又截然不同。

它远不止泛泛而谈的“疫情”与“大环境”。本土化困境、下沉矛盾,学术派与“一门生意”之间的糟糕化学反应,都是创业者必须背负的历史沉疴。

过去,我们不断抨击泡沫,不断预言末日,但从未像今天忧虑:10年前,硅谷著名投资人马克·安德森“软件将吞噬世界”的预言,将会出现全球间歇性失效,还是走向区域性分叉口?

混沌

5月,一位大数据平台创业者陷入了只能咽进肚子里的痛苦中。

涵盖上海昂贵办公室租金与工资在内的企业支出,在以每小时高达130元人民币的速度流逝,未盖章的多份销售合同无法生效,曾经有意续费的客户企业消失在电话的“嘟嘟”声里。最重要的是,来自投资者密集的“警告”像锤子一样不断凿击心脏。

“有投资人劝我们把公司搬到国外去,要不就继续耗下去,裁员优化一样都少不了,想方设法做到收支平衡。” 尽管账上资金,不至于让他跟几十名员工走到“分道扬镳”这一步,但裁员裁的永远都是“预期”。

考虑到市场竞争、家庭及个人情感,对于一位在中国长大的开发者,搬离是绝不明智的选择。然而,作为一家有着大量实体客户的软件公司,工厂只要不打开设备一天,那么他们就无法采集数据,无论如何也不可能产生收入。甚至有厂家预备砍掉这部分预算。

“我别无选择。用满腔热血做的东西,然后亲手毁了他。” 隔着电话,我也能感受到一位曾在硅谷获得无数荣耀的顶级技术精英的无力咆哮。

一位招聘类SaaS企业创业者则显得平静。在裁员潮持续演绎的当下,尽管招聘工作是大部分企业的刚需,但“减大于增”无疑对HR软件生存环境产生了严重威胁。

他迅速做出了一系列决断:抹掉营销开支和边缘产品线,把不产出利润的部门都先写进裁员名单——很残酷,“研发”也在列。

“从年初,我们就曾有过一些预判,因此,企业的主要目标也从‘求发展’更改为‘不要死掉’。所以从资金层面,首先要保证账上有可以烧30个月的量。而软件公司,支出大头就是人力。” 实际上,多位创业者都曾被投资人警告,账上没有10个月“存粮”将会面临巨大风险。

而曾被陆奇博士投资机构选中的一位开源数据库创业者,决定回斯坦福读博。

“我已经把大部分手头的项目交接给其他人了,未来可能做个教书匠。” 虽然他不愿透露合伙人将如何带领公司度过寒冬,但很显然,企业并不适合他。而我们对此并不惊讶,他只是无数个重返象牙塔的典型技术创业者之一。

而投资机构则对这类软件公司早已开始兴致缺缺。“2020年这类企业的关注度其实已经下降。但资本联合媒体要做一些必要的‘狂欢’,推销被投企业。” 一位转向工业机械设备与半导体的投资人早就放弃了这类项目,他觉得在中国市场跑不赢。

“所以你会看到,2022年又有名人跑出来说看好这块市场,说自己跟头部两家不一样,都是呼吁来救项目的。”

另一边,股市也许不会说谎。

至少在看起来最有利可图的电商SaaS垂直市场,香港上市的微盟市值,一年骤跌80%;而被戏称为“1毛股”的有赞市值,从2021年770亿滑至如今的30亿,用了15个月。

不过,这个还在继续的噩梦,绝不只属于中国土地上包含4000家SaaS公司在内的企业级软件市场。

距离上海直线距离14000公里以外的美国硅谷,软件创业公司们也在美股13年牛市中正式结束了高歌猛进,动辄20%以上的裁员比例更显得哀嚎遍野,只是与中国相似,“风头”都被大厂掩盖。

除了谷歌、Meta等五大科技巨头共损失2万亿美元,曾一度被国内企业云软件创业者奉为神明的大数据挖掘软件Palantir与电子签公司DocuSign,在过去6个月里股价蒸发超过60%。

“这段时间三天两头有软件创业公司找上门,但我们只能选择性忽视,建议创业公司再去找前一轮的爸爸们‘疏通’一下。” 一位硅谷投资人说自己并不想好言相劝,毕竟人人自保。

据PitchBook 对2022前三个月美国境内风投资金的统计,虽然同比跌幅为8%,但不少投资者估算,真正的交易量几乎砍半。

这也间接导致了至少美国55家科技创业公司(监测数据来自 Layoffs.fyi)的裁员或倒闭,数字比去年增加了一倍。

一直对科技创业者情有独钟的软银与老虎环球,也解释了推动资本撤离的部分真相。

除了2021年在中国血亏500亿美元,在2022年第一季度,持有超过400家科技公司股份的软银愿景基金,让手中的270亿美元再次化为乌有。

老虎环球因投资过京东、Meta、Shopify 、Zoom以及开源软件巨头Snowflake与安全软件明星公司Crowdstrike而威震全球科技市场。但他们2021年底还价值205亿美元的对冲资金,在6个月内蒸发了一半 ,创造了对冲基金史上最大亏损之一。

“在中国,除了几家上市的,软银投资的AI和大数据软件公司可以说是全军覆没。” 一位做智慧城市软件的资深人士苦笑,

“我们也准备撤了。” 因项目减少等复杂原因,他遣散了大部分员工,但自认为或许哪天会因风口复燃、市场复苏而东山再起,

“我周围技术公司估值砍的砍,裁员裁到只剩几十人的,比比皆是。美元基金在中国这几年对软件的押注,不能说完全失败,但也差不多了。”

在这场政策与市场双重驱动的全球科技海啸中,两岸的软件群均无人可独善其身。

技术人的痛苦跨越了国别,就像10年前软件创新从硅谷诞生后迅速席卷了整个世界一样,如今,世界开始反噬软件。

本土化困境

中国的企业软件公司,有着“诞生即高光”的坊间印象。不知是嘲讽还是道出了另类的心酸。

当然,几乎每个人都能说上一句企业级软件在中国几乎“失效”的原因,历史悠远。20年前IT产业发出的“中国为何没有IBM”这个疑问,在当下是一个仍然成立的新鲜命题。

“如果一切都围绕着‘赚钱’来思考,有一个很现实的问题,就是客户采购没办法把软件放进资产里。” 一位在2020年便放弃看企业软件的投资人,在大量实地调研后发现,多年以来,中国企业早已习惯了“买硬件白送软件”的交易方式。

“软件作为资产怎么评估?特别是很多工厂客户都直翻白眼:‘说花一百万买了套软件,你能转手折旧再卖出去吗?’”

除了要完成重要任务指标,在中国许多甲方民营企业眼中,许多企业软件类型是可有可无、没有技术门槛的。

特别是出现在所有软件公司PPT上的“降本增效”,属于一种心照不宣的“宣传用词”。

2020年,我们在拜访一家现金流极为充裕的国内特殊品工厂时,工厂信息科领导说,各种赋能概念特别热时,每周都要接待十几家软件公司,有些‘扒了皮’就是那些“好听不中用”的基础玩意儿,基本最后都被他“赶走了”。

“你忽悠我这里能用、那里能改善的,我也不咋开腔,就带他们去看那台1亿的设备系统,说‘我就是想能替换这个’,能帮我把这套系统给维护好就行。

那机器估计外行都没见过,他们看了就不吭声了。”

而一家做视觉自动化软件的企业,在滔滔不绝宣讲自己的产品如何检查工人们戴没戴安全帽,有没有抽烟时,直接被一家厂长堵的哑口无言:

“为什么还需要用机器来管这个事情?班长该扣奖金,就这么一点小事都办不好。”

所以,“降本增效”喊的震天响,但对于有钱置办软件的企业,这个问题可能根本没那么重要。

一位与国企业务管理者交流多年的咨询专家,纠正了一个经常被软件公司拿来宣传的观点:““你帮企业减少了多少人,把时间缩短多少天,这对于业务领导来说可能毫无意义。因为这不是业务价值,库存和销售量才是。”

实际上,像HR软件、CRM与CEM客户管理系统,除了企业级客户不会给予足够重视(特别是中小企业),也会受到所在行业业绩与裁员潮的直接冲击。一家HR招聘工具提供商承认,制造、金融以及零售业的客户受裁员影响,付费意愿有了极大变化。

“国内有IT能力的民营大企业,会构建自己的一套系统;没能力的则想让软件企业对自己特殊对待。”一位产业人士透露,某家汽车新势力,宁愿组建几百人团队来搭建自己的生产管理软件。

2021年,我们曾在深圳一家制造业巨擘F的工厂里发现,从刀具等精密器件的专家系统、MES生产管理系统再到ERP软件,除了由海外一线大厂提供,其余都是由自己的团队开发和集成。

他们的大数据专家对一位曾在公开场合宣称打入F生产体系的软件创业公司给予了负面评价:“合作基本无效,就是在屏幕上嵌了个广告。”

而BI和RPA市场,在海外拥有高估值和较高评价的前提,是一家企业客户规范的大数据体系与合适的组织架构。这一类涉及到全流程改造的软件,国内只有配套完善且流程复杂的大型国有企业,才具备起码的应用条件。

不然,一套自动发送垃圾邮件的营销系统也会被挂上RPA的羊皮。

但同时,对于体型相对笨重的国企央企来说,真正获得这一类软件的价值,就需要对组织架构进行重新定义。而这可能会变成一个比股份制改革更需要破釜沉舟的举动。

最后,像数据库管理软件(DB)这类“打着取代Oracle”口号的产品,在中国市场一直都不怎么赚钱。譬如,华为基于PostgreSQL修改的高斯数据库在2019年大肆宣扬如何赋能银行体系后,于2020年初宣布关闭,但后来又默默挂出了网页。

虽然华为将此举解读为“资源整合”,但实际情况则是“费劲定制,但无利可图”。

无论是低门槛还是地方市场特性带来的同质化竞争,决定了在“做生意”这件事上,软件本身永远起不到核心作用。

“ERP系统倒是企业刚需,但举个例子,一家北方钢厂下面事业部加起来采购的ERP系统多达几十个,都是不同公司做的,其中的条条框框大家都懂。”一位系统集成商觉得这些东西能做且抄的公司多,“人脉”才是最大的难点。

听起来司空见惯。因为这是国内传统产业传统销售网络的最大属性之一,谁也避不过,我们很早就在传统安防市场见证过人工智能软件公司极为相似的碰壁与陨落。

“系统集成商的生意非常古老,像神州数码、东软都已经是非常大的系统集团了,甚至电力等产业都有自己的专属系统集成商。你发现做到最后,涉及的竞争核心要素都是它们擅长的东西了。” 一位投资人曾在SaaS市场看到一些小高潮,但最终慢慢破灭。

“你签了一份200万的软件合同,本质是买了一个软件交付服务,除了定制开发,还包括后续6个月内的数据整理,以及乱七八糟的各种事儿,很难受。”

这么来看,想通过“平台赋能”和软件续费模式打天下的软件公司,殊途同归走上了“项目制”与“定制化”。

据消息人士向我们透露,市场上大部分曾言之凿凿要做最好数据分析产品的明星PaaS企业,虽然现在仍然自称“PaaS平台”,但很早就转型做了SaaS软件定制化的生意,也就是产业里俗称的“方案商”。

“很多人觉得这不叫失败,这叫顺应本土市场,要靠山吃山靠水吃水。” 一位已经逃离SaaS产业的员工说,很多SaaS公司无一例外都要去“打项目”,养了几百号人,要吃苦,但利润率又极低。

“哪里是做项目,那是做牲口。”

在一个总价值高达N亿的大数据项目里,某中国保险巨头中标后层层分包下来,能给SaaS公司的肉所剩无几。而这家实际开发了核心引擎的SaaS方案商,最终只拿到百万左右。

“你说憋不憋屈,被扒几层皮能不憋屈?” 一位经过几年中国市场痛扁的企业软件创业者说,本觉得有肉吃已不错,但如今认识到这一点想“转型”时,退出通道开始不再通畅。

事实上,水土不服带来的危机种子,早在硅谷技术创新的精英们离开舒适且自由的创作环境时,就已埋下。最初的两年,多数人沉迷于“在最新技术面前,大家实力持平”的短暂骄傲里。

然而,大多人没想到,最初的融资过后,在五星级酒店大堂里,面对上百名台下观众,充满激情做着对产品的阐述与畅想,其实是创业者们后来迅速被市场落差吞噬后的最高光时刻。

2021年初,在虎嗅一场工业闭门会上,本来一副其乐融融、商业互吹的氛围被一位软件人的“实话”打破。他走上台,说自己从国外带着一篓子代码和技术摸爬滚打5年,只总结出这么一句话:

“有钱有技术的自己搞,有钱没技术的找人搞,有技术没钱的替人搞,没技术没钱的骗补搞。”

台下很多人笑了,但技术人却笑不出来。

梦醒时分

然而,不知是有幸还是不幸,大部分会被淘汰,但资本泡沫永不破灭。

下一场从世界某个角落迸发的技术创新浪潮开启,仍然会有大批年轻人,如同前一批八佰战士一样,一批从楼上捆着炸药包跳下,下一批快速补位。

“摸鱼的肯定不少,至少听上去比搞房地产好多了。”

虽然对自己前途没太多把握,但一位决定先去印度与欧洲开发者市场“碰运气”的开源软件创业者,仍然对“还活着”这件事情充满感激:

“有时候想想,国家和资本乐意把这么多钱不计成本地砸向科技产业,烧出了一些至少跟一流水平勉强比试一下的产业,无论如何,这对中国真想干点事情的技术人,都是天大的好事。”

他很清醒,同时乐观地让人有些难过。就像大部分仍在陆续归国的技术人一样,他知道,中国最大的问题一直都不是“缺少资本”,而是一直没办法以市场的方式将资本分配到更合理的地方去。

这些年,虽然国家一直在鼓励软件与技术创新,思索如何让教授与科学家有更好的收入,但市场几十年顽疾无法根除——大量滥竽充数的人横插一脚,许多看起来是科技企业的企业,最终以房地产的形式达成了“中国式创业成功”。

甚至,这还在中国软件技术领域形成了一个怪圈——学校没钱搞基础研究,那就试着通过创业的形式拿钱买设备。

2020年,一位阿里云栖大会展台上的某知名大学芯片研究员吐槽说,自己实验室用的光刻器材还是80年代的电子束机器,所以老师们想试着通过开公司融资做点尝试。

那个时候,我们突然意识到,也许如此多软件技术公司以“打比赛”“追求名次”为己任,或许另有一些无可奈何的因素在推动。

“即便有这么多人才,但中国真的有所谓的民营科技企业吗?我存疑。”

一位在国企和民营企业都呆过的技术投资人很悲观。他认为,过去10年,大量民营科技企业靠着规模化“争得了世界第一”,积累了财富;但真正的创新,却是规模化天然的敌人。

“创新,搞技术,做生意,是三件事。但几乎没人把这三件事好好融合在一起。”

而当下,当政策驱动占据上风,那些工业领域需要漫长底层积累的生产力软件,作为通向自立自强的刚需,被视为国家资本“重点保护对象之一”而获得持续性支持。那么,仍然能够跟世界顶级技术创新idea产生碰撞的企业软件市场呢?

“说不好听的,这个时间,好果子可能会死,但坏果子一定会被打掉一大片。” 恰逢“精简”,多家软件小厂趁机招聘了若干位互联网大厂优秀员工,但同时又决定裁撤更多相关岗位。

站在企业家角度,这是一个聪明的选择,意味着曾经的规模性扩张,转变为一种更具有“性价比”的发展模式。

“快速发展”不再是吸引投资人的黄金法则,大多数软件创业公司做的规模梦,真的该醒了。

一位中国美元基金机构在过去两个月,提醒投过的软件公司至少要在今年实现收支平衡:“现在追求高速,可能8~12个月融不到钱就倒闭了;我们要的是‘高质量发展’。”

还有人则开始另辟蹊径。

尽管很多人都不知道这应该叫“曲线救国”还是“不务正业”。譬如,不少大数据软件工具商,在过去技术难以落地的艰难时间里,也涉猎了海外品牌代理、机房运维以及集成商,甚至是“擦屁股”的生意。

更有意思的是,有家做了三年的PaaS企业收入极为惨淡,但他们的创始人同时创建了一家相对赚钱的企业——做主播孵化,为抖音等平台源源不断输送“直播人才”。

消息人士透露,虽然这家公司仍然在宣传自己的工业PaaS中台,但自己严重怀疑他们的“中台”也是“网红培训基地”。

在我们的接触中,大部分中意过SaaS的投资人,暂时放弃了这个赛道,开始往底层探索。各类垂直且门槛极高的云基础设施工具型软件与设计师软件,被他们从云计算巨头、半导体巨头、工业巨头的数据中心以及硬件设计工作室部署的细节与产品矩阵里挖了出来。

“无论多么糟糕,软件之势不可逆。”

在半导体巨头都在疯狂吞食软件的当下,底层企业软件的价值如今只露出冰山一角,或者说,受限于技术与认知局限,远没有让市场认清价值所在。另一方面,软件市场的低迷也意味着总是想以IPO为出路并不可取。

写在最后

在2022全球科技股灾降临后,我们重读了风险投资人马克·安德胜在2011年在华尔街日报发表的《软件吞噬世界》。

并不是想反击这些被捧上神坛的科技与软件企业,不具备匹配其估值的内在价值。此外,10年前软件可以颠覆的产业,如今仍然最早被新技术所改变。

只是,我们好像忽视了软件所创造的一种新型“对立性”。

顶级思考者后来才意识到,吞噬必须是有边界的(但几乎是正方去建立的这样一种秩序),而不是像《进击的巨人》那个无聊又残酷的内核——仅仅是一波人吞噬另一波人的悲剧。

另外我们发现,原来那时候人们对“泡沫论”的讨论就从未间断,人们对危机也从未停止预测,但泡沫,也从不会真正破灭。